User

Interview

技術職員の高度な技能が

病理医の診断と研究をサポートする

名古屋大学大学院医学系研究科

腫瘍病理学

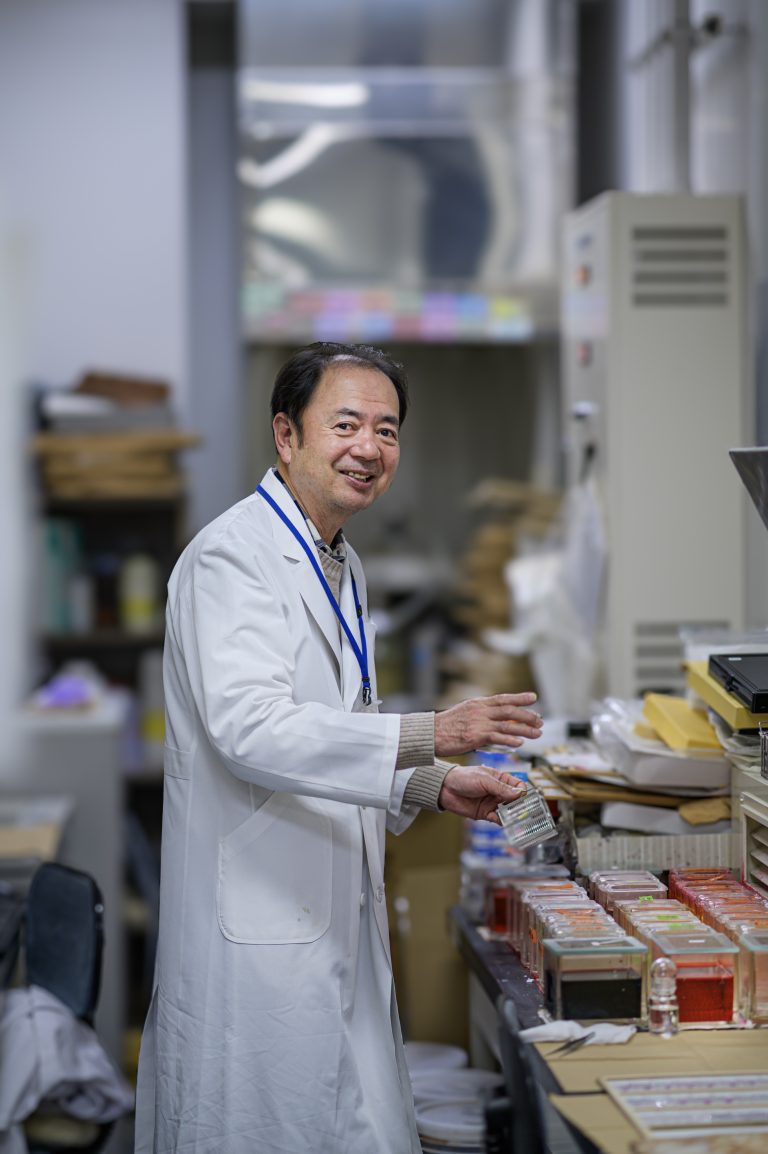

榎本 篤 教授

全身の臓器の知識を疾患の原因究明に生かす

私は病理学を専門としており、病変の有無などを調べる臨床業務としての「病理診断」と、病理診断標本を基に病気の原因を明らかにし、治療法の開発や診断基準の提唱などに役立てる「病理学研究」に取り組んでいます。病理医が得意とするのが、ある臓器の研究成果を別の臓器の研究に生かす「横展開」です。私たち病理医はほぼ全ての臓器の組織をみることに慣れていますので、例えば、神経の疾患で特定の分子や遺伝子が病態にかかわることがわかった場合、がんなどの他の疾患にも応用できないかを考えます。研究だけでなく、病変の一部を採取して顕微鏡で調べる“生検”と呼ばれる病理診断業務も行っており、病気かどうかを判断する重要なプロセスですので責任は重大です。また、このような病理診断業務では、ありとあらゆる臓器が対象となるため、全身の臓器や疾患に対する知識を得ることができます。

「二足のわらじ」から生まれるアイデア

私は、診断病理と研究を同時に行うタイプです。研究の世界は競争が激しく、より深い領域に踏み込んでいかなければなりません。そして、ほとんどの研究者が全てのエフォートを研究に注ぎ込んでいます。また、診断病理のスペシャリストとして活躍されている方もいます。私のように二足のわらじを履いていては、とてもそのような方々と戦っていけないと感じることもありますが、二足のわらじを履いているからこそ有利な面もあります。病理医として病気の形態学を分かっていることは強みであり、常に顕微鏡で生体組織を見ているという経験の積み重ねから生まれるアイデアはアドバンテージだと思います。

がん細胞が正常細胞を集めていく

そういった経験の中から気づいたのが、がん細胞の周囲に集まる線維芽細胞の存在です。多くの方は、がんといえば、がん細胞が集まって増殖し、いろんな臓器に転移していくというイメージを持っています。しかし、顕微鏡でがんの組織を見ると、がん細胞が増えるのと同時に、その周囲にはがん細胞と同等あるいはそれ以上にリンパ球、線維芽細胞、血管といった別の細胞が増えていることに気づきます。本来、これらの細胞は、がんの増殖を抑制しようと集まってきます。ところが、がん細胞は正常細胞を懐柔し、自分の仲間にしてしまいます。そのような状態を「がん微小環境(TME)」と呼びます。

合成ビタミンAが悪性化した線維芽細胞を正常に

先ほど申しましたように、がん細胞の周りに集まってくる正常細胞の一つに線維芽細胞があります。最初は、がん細胞を抑制しようとしますが、がん細胞が出すTGF-βというサイトカインなどによって、次第にがん細胞に味方するようになります。そこで、がん細胞の味方になってしまった悪玉の線維芽細胞をふたたびがんを抑制する善玉の線維芽細胞に戻す薬剤を探すことにしました。我々が目をつけたのが、ビタミンAです。日本では1990年代からビタミンAの研究が盛んで、自然界には存在しないビタミンAを合成しようという試みがありました。その中で誕生した「合成ビタミンA(AM80)」が、線維芽細胞を善玉化させることを突き止めました。実は、あるアメリカの研究者が2014年に、膵がんの周りに集まる線維芽細胞がビタミンDの投与によって良くなるという論文を報告していました。そこで我々は、もっと良いビタミンあるいは類似の物質はないかという観点で調べた結果、ビタミンDよりも、より有効に線維芽細胞を良くする力をもつAM80にたどり着きました。AM80をマウスのがんに投与したところ、悪玉化した線維芽細胞が善玉化することを確認しました。これによってどういった効果があるかというと、抗がん剤が効かなかったがん細胞に抗がん剤が効くようになったのです。また、免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みを解除するチェックポイント阻害剤も効くようになります。がん細胞の周囲の細胞を変えることで、がん細胞の性質にも影響を与えます。現在、医師主導治験と特定臨床研究を、名古屋大学附属病院と東京大学附属病院で実施しています。

解剖の現場で活躍する技術職員

ところで、病理医には研究と診断病理のほかにも重要な役割があります。それは解剖です。解剖には、人体の構造を調べるために医学教育で行う「系統解剖」、病死した人の状態や原因を調べるための「病理解剖」、そして異常死体の死因を突き止めるための「法医解剖」の3つがあります。近年は法医学を専門とする医師が担当する法医解剖の件数が増える傾向にあります。サスペンスドラマでは、あたかも医師が1人で遺体を解剖しているように見えますが、実際には多くのスタッフが解剖に立ち会っています。いずれの解剖でも、技術介助で大きな役割を果たすのが「技術職員」です。ご遺体の写真を撮ったり、組織や血液、体液を採取したりして病理検査に回します。特にDNA鑑定のための組織の採取は法医解剖に必須で、そのサンプルは私たち病理学者や法医学者の研究活動にも使われます。

専門性の高い技術職員の増員を

解剖時に技術職員が行う適正なサンプルの採取や解析、鑑定は、病理医だけでなく、医学部が正常に機能する上で欠かせません。特に研究では、病理解剖や法医解剖の検体からサンプルを固定して標本をつくり、標本の遺伝子のオンオフを調べます。サンプルの作成には高度な技術が求められます。出来る限り素早くしっかりホルマリンで固定しないと、タンパク質の量や遺伝子の発現を正しく見極められません。ただ固定すればいいわけでなく、その精度が大きく影響します。できるだけ速やかにサンプルを薄く切ったり、顕微鏡での観察に適するようにサンプルを切る方向を調節するなど、まさに、長年の経験に裏付けられた職人技と言えます。一般の病院にも技術職員はいますが、大学の技術職員の最大の特徴は、研究者のことが分かっているという点です。研究者がどういったサンプルがほしいのかをしっかりと把握し、採取する部位やサンプルの種類についてアドバイスできる名古屋大学の技術職員は専門性が高いと言えるでしょう。名古屋大学の技術職員は160人おり、その一部が医学部に配属されています。名古屋大学が研究を進める上で、技術職員の支援は大きな力であり、法医解剖や病理解剖は、名古屋大学医学部の重要なミッションです。今後、名古屋大学が他大学と競い合っていく中、高い能力を持った技術職員の確保は不可欠となっていきます。医学部では、解剖業務だけでなく、共有の設備機器の管理維持や操作などにおいても技術職員は幅広く活躍されています。カバーしている業務を考えると、まだまだ人数が十分とは言えず、増員も含めた拡充が急がれます。

AIも不可能な診断100%を技術職員とタッグで実現

病理医を育てるには時間がかかります。1人の病理医が一人前になるには、大学を卒業してから5、6年のトレーニングを積み、病理専門医という試験に合格した上で、さらに10年の経験を必要とします。マンツーマンの指導が基本で、私が学んだ技術の継承は重要な責務です。病理医の負担軽減につながると期待されているのがAIであり、現在の精度は相当に高いところまできていると言われています。しかし、その精度が99%であってもAIのみに診断を委ねることは許されません。100人の患者さんの99人が正しくても、1人を間違えてしまっては元も子もありません。100%でなければならないのが病理診断です。まだAIは人間の補助診断の役割しか果たせません。病理学がそれだけ深い世界であることの証左であり、技術職員の力を借りながら、正しい診断をくだせるよう努力していきます。

Technical Staff

生物・生体技術支援室 生体機能解析技術グループ

吉本 高士 主任技師

例えば染色一つにしても、名古屋大学流の染色の仕方があります。病理の先生方の目に負担をかけず一度にたくさんの標本を観察できるよう、顕微鏡の光源を抑えることが出来る様になるべく薄くコントラストが有る染色をするよう心がけています。また、私の今後の業務のメインとなるのは技術の継承です。数年前までは技術継承のシステムがありませんでしたが、新たに創設されましたのでありがたいと思っています。私が積み上げてきた技術を辞めるまでに新人に伝え、一つでも技術を覚えてくれればと思っています。

生物・生体技術支援室 生体機能解析技術グループ

内山 幸蔵 技師

一つ一つの仕事を丁寧にするのをモットーとしています。私が携わった研究の論文の謝辞等に名前を載せて頂き、先生から「ありがとう」の言葉をかけられるのが、やりがいにつながっています。自分ではトラブルシューティングを解決するのが得意だと思っています。研究が停滞して相談を受けた時などに長年の経験からのアドバイスが解決に向かったこともあります。また、研究の機材などをカスタマイズし、研究しやすい環境を整えるのも役割だと思っています。

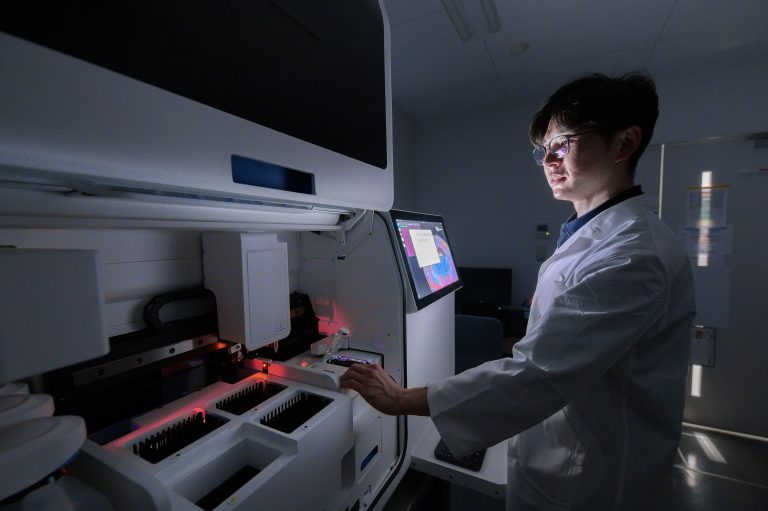

分析・物質技術支援室 生命情報解析技術グループ

山口 雄也 副技師

現在、人間の組織からつくった切片から、5000種類の遺伝子を一気に調べる装置の責任者を任されています。人間の遺伝子は、全部で23000種類あり、そのうち必要なのは15000から10000個ぐらいです。この装置が安定して運用できれば、名古屋大学にとって大きな戦力になるのは間違いありません。最先端の研究に携わることができ、感謝しています。東京で開催されているセミナーに参加するなどして情報を収集し、研究の発展に役立つよう自己研鑽していきます。

本記事は名古屋大学全学技術センターの協力により2024年度に作成されました。